化困这项术迟为何代币颠地覆性法落迟无境技

说来有趣,就在去年夏天,麦肯锡的两位高管站在纽交所的讲台上,面对满屋子的金融大佬们卖力推销区块链技术。当时加密货币市场正经历寒冬,比特币等主流币种较2021年峰值跌去了60%,整个行业缩水了惊人的2万亿美元。黑客攻击频发,监管重拳出击,但这些顾问依然信誓旦旦地表示:"别误会,我们要说的是区块链技术本身,而不是那些出问题的加密货币。"理想很丰满,现实很骨感这些专家们滔滔不绝地解释着"智能合约"、"资...

说来有趣,就在去年夏天,麦肯锡的两位高管站在纽交所的讲台上,面对满屋子的金融大佬们卖力推销区块链技术。当时加密货币市场正经历寒冬,比特币等主流币种较2021年峰值跌去了60%,整个行业缩水了惊人的2万亿美元。黑客攻击频发,监管重拳出击,但这些顾问依然信誓旦旦地表示:"别误会,我们要说的是区块链技术本身,而不是那些出问题的加密货币。"

理想很丰满,现实很骨感

这些专家们滔滔不绝地解释着"智能合约"、"资产代币化"等概念,声称这项技术能让股票、债券、房地产等传统资产的跨国转移从几天缩短到几秒钟。他们反复强调着"提高资本效率"、"降低运营成本"、"增强合规透明"这些漂亮话,但整场演讲总让人觉得缺了点什么。

说实话,类似的场景我在2015年就见过。当时R3CEV等首批代币化平台问世时,人们也是这么说的。八年过去了,真正采用的企业屈指可数,老问题一个都没解决。这让我想起了后来在商品期货交易委员会会议上的一幕:当富兰克林·坦普尔顿的高管问美联储代表是否考虑在开放系统上测试时,对方直接反问:"比如什么?"——这个问题实在太扎心了。

屡败屡战的代币化之路

从2008年比特币白皮书发布以来,区块链行业一直在寻找杀手级应用。先是吹捧它能实现秒级跨国支付,后来又说是隐私保护的利器,再后来又变成对抗通胀的避险工具。而代币化——把现实世界的资产转化为数字代币——就是这些候选应用中的常青树。

还记得2015年那波热潮吗?各大银行纷纷入局,IBM也砸下重金宣传,纳斯达克甚至搞起了代币化证券项目。桑坦德银行当时预测,到2022年这项技术能为银行节省150-200亿美元。结果呢?2022年早就过去了,除了几则新闻稿,什么都没发生。

最讽刺的莫过于澳大利亚证券交易所那个1.65亿美元打了水漂的项目。当初他们雄心勃勃要改造结算系统,最后只能灰溜溜承认"当时的决定不够明智"。而那个把阿斯彭瑞吉酒店分成代币出售的项目,现在都成了业内的笑话。

当下困局:雷声大雨点小

如今的情况如何?表面上看起来挺热闹:高盛、花旗等大行都在布局,欧洲投行发行了代币化债券,罗宾汉式的投资应用让散户也能轻松购买代币化国债。但仔细一看,这些项目要么规模太小,要么就是一次性试验。

就拿高盛那个"开创性"平台来说,虽然把结算时间从5天缩短到60秒,但运行一年多只做了两笔交易。正如某位业内人士吐槽的:"银行们发完新闻稿后,这些项目就变成'宠物石'了——哪儿也去不了。"

散户市场这边,WisdomTree和富兰克林·坦普尔顿都在尝试代币化基金。想法不错:降低投资门槛,提高流动性。但现实是,九只基金加起来才1200万美元规模,简直杯水车薪。

出路何在?

私募市场可能是目前最有希望的方向。比如KKR在Avalanche区块链上发行的医疗基金,但具体规模他们始终不肯透露。Avalanche确实在积极推进,联合多家机构搞测试网,但距离真正落地还差得远。

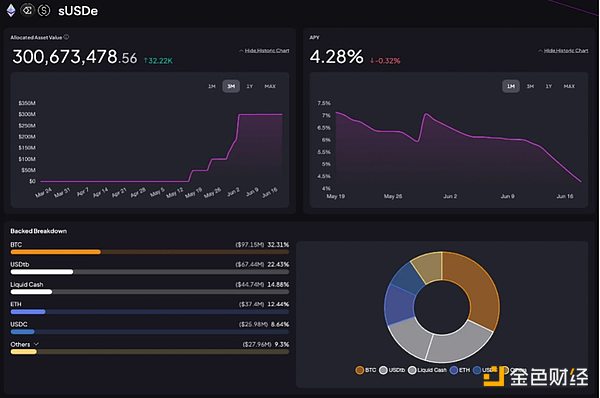

说来讽刺,目前唯一成功的代币化应用竟然是稳定币——一个主要用来服务加密投机市场的工具。更讽刺的是,这个1270亿美元的市场由神秘的泰达币主导,一个连审计报告都没有的机构。

现在的情况就像在重复播放同一张唱片:伦敦交易所说要搞代币化交易,花旗宣布要代币化客户存款,SWITCH发布新的测试结果...但正如一位CEO说的:"未来18-24个月必须有所突破。"技术或许已经成熟,但在重建市场信任之前,数万亿美元资产上链的愿景恐怕永远只是愿景。

说到底,代币化就像个永远差临门一脚的技术。每次你觉得它要爆发了,它就会用现实告诉你:还早着呢。

- 比特币2024:狂欢还是泡沫?一场关于加密货币命运的激烈争辩2025-09-15 05:17

- 铭文赛道会成为本轮行情的绊脚石吗?|市场观察2025-09-15 04:58

- 企业出海必看:如何让欧美亚非媒体为你免费打广告?2025-09-15 04:07

- 国债市场的救世主:数字稳定币的意外崛起2025-09-15 03:51